En la hora de la toma de tierra

en el país del hombre,

todo

circulaba

sin sello

como nosotros

Paul Celan

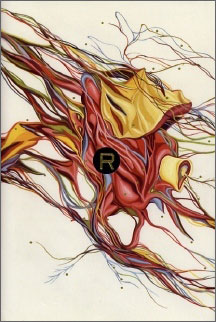

Mirad: son extraños los momentos en los que la luz

estalla, en los que la potencia de lo que sucede abre el pensamiento

como un cuchillo congelado. Instantes en los que el cuerpo cobra rigidez

a consecuencia del latigazo de todo aquello que participa de la verdad.

Sí, son extraños, pero es sin duda a partir de estos momentos, por muy

escasos que sean, sobre los que se funda el sentido de lo que pasa, y es gracias a ellos que el conocimiento sufre sus pequeñas (y en ocasiones sus grandes) revoluciones.

Si lo que existe es informe, si sobre los fenómenos

el pensamiento arroja el lazo de la lógica, como quien empaqueta sus

regalos, la complejidad misma del sistema, sus infinitas entradas y

salidas, impiden a ciencia cierta el abarcamiento de la totalidad. Por

aquí y por allá aparecen todas esas presencias inquietantes que se salen

del cuadro, hostigándolo. El sueño de la estabilidad común se ve

continuamente importunado, zarandeado, por el rayo del cambio y lo

inesperado, rayo violento que lo compromete y lo amenaza. Estos dos

estados, el de la estabilidad y el de la convulsión, deben ser

entendidos en su dinámica como contrarios que se niegan furiosamente el

uno al otro pero a los que resulta necesario interrogar si queremos

entender algo de lo que la vida en toda su amplitud puede suponer, si

queremos adentrarnos en la experiencia de la existencia cercana,

desnuda, de esos estados que hacen posible, aún y todavía, mantener

fundadas esperanzas en el ser humano y su futuro.

Para intentar arrojar algo de luz sobre lo expuesto

arriba, me acercaré a Lacan en sus grandes líneas cuando estableció la

diferencia conflictiva entre la realidad y lo real, aplicable tanto al

conocimiento como a lo que son directamente sus consecuencias. Para

Lacan, aquello que llamamos “la realidad” no es sino la narración construida, el

sistema de relatos, convenciones y actitudes que sirven para crear un

camino a través de una existencia en apariencia absurda y sin sentido.

En su funcionamiento, la realidad define apriorísticamente los fenómenos

clasificándolos y relacionándolos con arreglo a unas categorías y

sistemas precedentes gracias a los cuales se cree en disposición de

explicar el mundo. La ideología, como sistema explicativo, sería de esta

forma una de las más fuertes construcciones que se utilizarían para

catalogar los fenómenos con arreglo a un esquema anterior. Igualmente,

la idea de Dios sería la piedra angular sobre la que descansa, para

algunos, el sentido de la vida. A la luz de esta operación la

realidad puede ser entendida como una construcción, asimilable a las

zonas comunes de una casa, en la que lo social tendría las de ganar en

favor de lo distinto.

De esta forma, la realidad, en su proceso de

estancamiento, tiende a su propia consolidación. En su antidesarrollo,

constantemente está buscando y encontrando pruebas para confirmarse,

para reafirmarse en una inmovilidad que le es necesaria para ganar la

partida al fantasma del cambio (1). Su propio mecanismo es totalizante.

Todo lo que no encuentra en ella un lugar cómodo no es asimilado más que

en favor de ciertos prefijos (sub, para...) que lo niegan

indirectamente. Esto es fácilmente entendible cuando se observa la forma

en que se ha determinado qué forma parte de la realidad y qué no forma

parte de ella. Se podría afirmar que la definición que la realidad se da

a sí misma es aquello que existe verdaderamente. Es fácil darse cuenta por tanto que este verdaderamente

supone una exclusión más o menos arbitraria de fenómenos con arreglo a

una necesidad anterior. Pues si todo lo que existe debiera entrar a

formar parte de ella, no existen verdaderas razones para, en este

proceso, dictaminar que fenómenos como los sueños no forman parte de la

realidad tan sólo porque ocurran en la esfera psíquica del individuo.

Y es que la realidad se ha creado para que las piezas encajen, hasta tal punto que se podría concluir que su finalidad es encajar las piezas a toda costa. Es en cierto modo un contrato mental(2),

cuya aplicación práctica serviría de guía a la conducta, permitiendo lo

juicios apriorísticos y la creación de una conducta reglada en base a

sus necesidades de consolidación. Los términos de este contrato mental

son innumerables, pero en nuestra sociedad podrían citarse, a modo de

ejemplo, la creencia en un mundo justo en el que cada uno recibiría lo

que merece en el largo plazo; la fe en el progreso del ser humano que

acabará resolviendo todas sus contradicciones a costa de no cesar nunca

su movimiento hacia adelante y hacia arriba; o la represión de todo lo

que participa de las necesidades de la imaginación individual en

beneficio del denominado “bien común”. Aquí los mitos, como puede

suponerse a raíz de estas consideraciones, resultan parte integrante,

creadoras, de esta realidad y de sus presupuestos.

Sin embargo, la tragedia de la realidad es que no es monolítica, se mueve, en ocasiones poco a poco, después toda de golpe.

Decía al principio de este texto que son extraños los momentos en los

que el relámpago triunfa, en los que la narración se ve interrumpida por

un fenómeno que la cuestiona frontalmente y ante el que la asimilación

se hace francamente complicada. Estos momentos suponen el esplendor de lo real.

Lo real, en contraposición con la realidad, es informe, discontinuo,

vive debajo de las sombras y su despertar es el trueno. Lo real sucede. Y

sigue sus propias reglas, coincidan o no con las que la realidad ha

pretendido fijar. Lo real es la materia oscura que irrumpe en la

realidad atacándola (3). No es necesario aquí llegar muy lejos en la

cuestión de ejemplos: la irrupción de la muerte significa siempre el

alumbramiento de lo real. Ante el inmovilismo en el que nuestras mentes

parecen discurrir más o menos confiadas en su inmortalidad, o al menos

en su no-fin, la muerte, que es real hasta la saturación completa,

siempre acaba apareciendo para destruir este estado mental. La realidad

flota frente a nosotros mientras lo real nos atraviesa violentamente

exigiendo sus derechos al trono.

Así, el amor-pasión, la poesía en su

manifestaciones más directas o la ya mencionada muerte, son estados que

la realidad tiende a negar al considerarlos demasiado inquietantes,

demasiado cargados de preguntas complicadas y farragosas consecuencias.

No obstante, poseen tal grado de presencia cuando se manifiestan que, se

quiera o no, siempre encuentran una puerta o una ventana para llegar al

exterior y modificarlo. Pues lo real tiene predilección por el

accidente para hacerse visible y, en las condiciones actuales de la

sociedades más o menos desarrolladas, lo real siempre es el accidente, y

los accidentes, se quiera o no, son inevitables, ocurrirán. No son

fallos del sistema, son el devenir mismo del sistema que los contiene de

forma explícita desde el mismo momento en que se constituye como tal.

Actualmente, los mecanismos de la realidad han

desarrollado un complejo sistema de asimilación de la necesidad

imperiosa que el ser humano posee de estos accidentes, hacia los que se

vuelca para calmar la sed que le provoca la realidad. El sistema

espectacular, en su última vuelta de tuerca, ha diseñado sus armas para

poner a producir también esta necesidad de lo real. Se ofrecen los

acontecimientos espectaculares, creados a partir de la ficción, como

accesos a esa experiencia intensificadora que el hombre necesita para

elevar su existencia al grado de vida. El caso más grotesco de esta

colonización total se puede ejemplificar, a mi entender, en los

comentarios que espectadores de todo el mundo hicieron ante el

acontecimiento del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Por aquel

entonces muchos afirmaron que lo que estaban viendo “parecía una

película”. De esta forma es como el espectáculo se ha convertido en lo

real verdadero para millones de seres del planeta, acostumbrados como

están a que las cosas pasen sólo en las películas.

Sin embargo, lo real continúa existiendo, forma

parte constitucional de la existencia y su ocultación, tarde o temprano,

acaba pasando factura. Cuanto más alejado se encuentra uno de la

experiencia de lo real, cuanto más se encuentra mediatizado por la

realidad, más violento es el choque con su aparición que siempre acaba

produciéndose en el espacio una vida. La realidad demanda, exige, que

nada la turbe, que nada la espante, y parece evidente que la aparición

violenta y traumática de lo real no es sino consecuencia de esta rigidez

de la realidad, que no le permite hoy en día otra vía para su

manifestación, a no ser que esté adulterada fatalmente por su futuro

rendimiento económico.

De la misma forma, aquello que aún habita en las

cavernas interiores del ser, no por ser ocultado ha dejado de existir.

Por encima y por debajo del intento de construcción de la personalidad

individual, centrada en la aparición del YO como sujeto único,

claramente identificado y consciente, reptan todos los espacios de

indeterminación en los que la personalidad creada se ve atacada por

aquello que surge de ella sin verdadero control y con total poder sobre

el individuo. Ciertamente, los logros de siglos de educación

racionalista y religiosa han logrado grandes triunfos. La narración, a

través de las cadenas que el propio lenguaje extiende sobre el

pensamiento, ha triunfado aparentemente para adaptar al hombre a lo

civilizado permitiendo así mantener el sistema operativo sobre el que

descansa su economía y desde el que se dictamina qué debe entrar a

formar parte de la realidad (en este caso la personalidad), que no es

más que aquello que la fortalezca o que, al menos, no la perturbe (4).

El comportamiento instintivo, el deseo violento (sexual o no), hasta la

misma risa como fuente de placer o medio de ataque forman parte de estos

supuestos problemas.

Toda esta represión, que se produce tanto a nivel

social mediante la legislación represiva y la eliminación progresiva de

alternativas, como a nivel psicológico a través del pequeño agente de

policía que la educación ha depositado en cada uno de los cerebros, no

tiene visos de relajarse, aunque de vez en cuando se permita el lujo de

cambiar de objeto con el correr de los tiempos. Su función, ya lo

dije, es mantener el sistema tal y como está, y sobre todo,

facilitar el acceso de las conciencias individuales al sistema de

opresión perfeccionando sus métodos para llegar a conseguir que sea el

propio individuo el que acepte de buena gana esta opresión que se le

ejerce. Pero en ocasiones, en momentos muy determinados en el tiempo,

este sistema se quiebra, y suele ser en aquellos momentos en los que la

tensión desborda al individuo que este encuentra sus propios caminos

para dar respuesta a lo que le oprime. Porque el sistema ha hecho más

hincapié que en ningún sitio, primero reprimiéndolas y ahora poniéndolas

a producir, en aquellas parcelas que más pueden atacarle. Así el

erotismo, por ejemplo, ha pasado a formar parte, no ya de la experiencia

puramente privada, tal y como debe ser (5), sino de una experiencia

carcelaria en la que dispondría de sus momentos apropiados, claramente

dispuestos en el espacio del tiempo para no perturbar el continuo

discurrir de la actividad, y en el que su cumplimiento dependería

siempre de su estatus de fuego controlado. Ante esto, el ser

humano siente la necesidad mil veces repetida de franquear ese espacio

cuando su deseo se manifiesta como una verdad incontestable ante la que

toda realidad, toda guía de conducta, tiende a desvanecerse ante los

propios ojos asombrados del que siente. Así, la experiencia del deseo y

del amor puede, según los bienpensantes, arruinar una vida, es

decir, quebrar los parámetros que la realidad había designado, a priori,

para ella. Lo que se gana o se pierde en esta operación está

suficientemente claro para aquél que se deja arrastrar.

Igualmente, basta comprobar, por ejemplo, como los

poderes del sueño pueden afectar a una vida para comenzar a vislumbrar

la capacidad que el hombre continúa teniendo para re-encantarse a sí

mismo gracias al propio cuestionamiento de la realidad que surge a

través de él sin una premeditación (llamémosla así) civilizada. Cómo, en

el interior más o menos abisal de su pensamiento, reside todavía un

afán de revuelta contra las condiciones que se le han impuesto desde el

exterior injustificadamente, y de cómo este afán le sobreviene desde una

zona harto difícil de concretar. No son pocas las personas que han

sentido como un sueño cambiaba su vida, un sueño en el que la imagen

mental de la propia personalidad saltaba en mil pedazos, un sueño cuyo

recuerdo se volverá recurrente a lo largo del espacio de una vida, y que

nunca acabará de plantear una pregunta para la que el soñador cree

conocer la respuesta de antemano aunque tampoco la consiga articular de

forma coherente. Si el soñador está convenientemente adiestrado,

convendrá que los sueños, en definitiva, sueños son. Si por fortuna sus

condicionamientos mentales se encuentran en una órbita distinta,

analizará su experiencia y, en las medida de sus posibilidades, actuará en consecuencia.

De esta forma, parece evidente que los esfuerzos de la represión sobre este tipo de comportamiento real, engarzado por pura necesidad en lo salvaje,

han sido innumerables, y que han tenido un éxito incuestionable, pero

conviene tener en cuenta que el hombre se ha civilizado durante muy poco

tiempo si observamos su verdadera historia sobre la faz de la tierra y

el lapso de tiempo en el que se ha consolidado su civilización. Los

recursos siguen estando ahí, dormidos pero no perdidos, y el accidente

siempre ocurre cuando el ser humano se descubre a sí mismo desarrollando

una conducta inesperada. La presión no se puede mantener

indefinidamente sin que la válvula estalle. Y es en esos momentos en los

que la realidad se muestra insuficiente para contener a lo real, en los

que la verdad desborda el espacio mental, que el ser humano busca en su

interior las otras armas de las que posee para dar una verdadera

respuesta a lo que le domina, al espanto de la presencia descarnada. El

recurso a la revuelta, físicamente violenta o no, pasa entonces de ser

una actividad más o menos intelectualizada o ideologizada para mostrarse

como un brote discontinuo de una actitud que resulta a fin de cuentas

inclasificable pero que en la lógica de su locura desafía toda

concepción previa que pudiéramos tener respecto a su aparición. Sería

demasiado ingenuo pensar que 3000 años de historia han acabado

definitivamente con estos estados si tenemos en cuenta la duración de la

estancia del hombre sobre la faz de tierra (6). Este arsenal de

comportamiento real, no civilizado, e intrínsecamente emancipador al

surgir de la confrontación contra aquello que lo intenta eliminar,

continúa intacto para todos, no sólo para una minoría radicalizada. A

decir verdad, es más que discutible que esta minoría sea la que de el

primer paso a lo imprevisto. Más bien todo lleva a pensar que estos

acontecimientos suelen sorprenderlos, desconcertarlos, teniendo que

ponerse al día rápidamente y a trompicones (7).

Así pues, ya que lo real existe, ya que la realidad

no es más que una parte de aquello que supone el fondo abisal del ser

humano y de su sociedad, en el que éste puede encontrar medios abruptos

para hacer frente a lo que le domina, no resultará vana la intención de

abrir la puerta a todas esas cumbres de frío que forman los estados más

preciosos de la existencia del hombre. La búsqueda de la surrealidad

nunca ha querido otra cosa, pues no se trata de buscar la enajenación en

lo salvaje, lo instintivo o lo irracional, sino de convocar a la

realidad, en la medida de lo posible, a todos estos estados de la

existencia humana de los que hablo. Se trata de construir nuestra morada

en mitad del puente (8), pero no para domesticar estos aspectos del

comportamiento humano, ni tampoco, y esto debe ser entendido

explícitamente, para subordinar toda acción individual y colectiva en la

búsqueda de estos estados como nuevas piedras filosófales de la lucha

contra la dominación, sino para mantener abiertas todas las puertas que

permiten la entrada libre de lo oscuro inmediato acercando al ser

al establecimiento de una relación más amplia y completa con aquello

que forma parte de él, con aquello que lo lanza al paraje tormentoso del

deseo en el que las respuestas de la realidad se revelan insuficientes.

La reducción máxima del trauma que supone la aparición de lo real y su

asimilación de una forma no-negativa. O más concretamente: volver a

poner a disposición del ser humano todas las fuerzas, que son suyas por

derecho de nacimiento, en la lucha por alcanzar una vida más completa y

verdadera, una verdadera vida, en una sociedad nueva.

Julio Monteverde.

Publicado originalmente en la revista Salamandra 15-16

Notas:

1. Un observador apresurado podría argumentar aquí,

que en realidad, la sociedad del espectáculo es también la sociedad del

cambio permanente. Pero no conviene confundirse sobre esto, los cambios

que a toda velocidad se nos imponen (la moda, por ejemplo) son

perfectamente inocuos, y más tienen que ver con la necesidad de que todo

siga igual al presentarse como golosinas que aplacan la necesidad de

huida hacia otro espacio vital. En realidad estos cambios no son sino

variaciones infinitas de un mismo vacío.

2. Esta expresión, como puede fácilmente adivinarse, es un reflejo del famoso contrato social

de Rousseau. Ahora bien, todos los defectos del término acuñado por el

filósofo francés pueden aplicársele igualmente, sobre todo este, ya

detectado por la crítica marxista en su día: que no se trata de un

contrato firmado libremente por ambas partes, sino impuesto por una

parte a la otra, que se arroga el poder de hacerlo cumplir y de cambiar

sus cláusulas según sus necesidades históricas.

3. Este concepto de lo real está relacionado directamente, al menos en mi esquema, con la experiencia soberana de Bataille, entendida como momento vital sin otra finalidad que él mismo, que se nutre de sí y revierte en sí; y con la verdadera vida

de Rimbaud, concepto poético que me parece suficientemente literal en

todos sus sentidos y que por lo tanto no me detendré a explicar.

4. La confrontación egoísta, el ataque salvaje

hacía el otro, están plenamente justificados en el mundo empresarial si

con ello se consiguen los réditos económicos deseados. Si los mismos

ejecutivos tienen a gala denominarse “tiburones”, no encuentran ningún

impedimento moral en que su conducta sea depredadora, salvaje y

destructiva hasta un nivel prehumano más propio de verdaderos animales

salvajes que de supuestos seres civilizados instalados en el centro

mismo de un sistema que se denomina a sí mismo racional.

5. Sobre esta afirmación, en apariencia arbitraria,

el lector podrá encontrar un desarrollo adecuado en el texto de Antonio

Ramírez, Regreso al subterráneo, o el erotismo reconquistado, publicado

en el número 13-14 de Salamandra con el que me muestro en perfecto

acuerdo.

6. La revuelta es, en gran parte de las ocasiones,

un acto espontáneo, salvaje, que surge sin verdadera articulación.

Conviene recordar que las revueltas (las campesinas, por ejemplo) suelen

ser el inicio de las revoluciones, llevadas a cabo como segundo

movimiento de este acontecimiento, pero sin el que no pueden ponerse

realmente en marcha. Está de más ahondar en la importancia que por tanto

tiene este comportamiento no reglado, discontinuo, en el futuro de toda

revolución.

7. Obsérvese por ejemplo el desconcierto que

produjeron acontecimientos como mayo del 68 o la caída del Muro de

Berlín, acontecimientos que ningún intelectual radical había siquiera

vislumbrado y sobre los que las explicaciones aún resultan confusas y

dispares si se intenta eliminar cualquier referencia a lo fortuito.

8. Ese puente en el que a un lado permanece lo conocido, y al otro, al cruzarlo, los fantasmas salen a nuestro encuentro.